Zu acht fanden wir uns am Samstag, den 11. Januar 2025 in den Räumen von hochdruckpartner Galerie + Werkstatt in Leipzig zusammen, um gemeinsam Buntpapier herzustellen. Bettina Mönch als Buchbindemeisterin führte uns in die Techniken von Knitter-, Kleister- und Öltunkmamorpapier ein. Einige Fotos von diesem Tag und ein Essay aus dem Jahr 1987 beschreiben das seltene Handwerk.

Fotos: Ilka Zoche

Text: Horst Drescher (Essay aus: Leipziger Blätter Nr. 10, Frühjahr 1987, Seite 24–30)

Seltenes Handwerk – Der Regenbogenpapiermacher

In einem Vorort, einem der vielen zersiedelten gesichtslosen Vororte im Norden der großen Stadt Leipzig konnte man bis in die Spätherbsttage des Jahres 1982 hinein einer der merkwürdigsten Handwerkerexistenzen Europas begegnen; denn der letzte Marmoriermeister war berühmt und ganz unbekannt zugleich, eine wahrhaft bemerkenswerte Existenz. Dort im Wolffswinkel, einem etwas vergessenen, auch etwas verkommenen, aber im Sommer recht idyllischen Dorfreste zwischen einer Schrebergartenkolonie an der Elster und der Fernverkehrsstraße nach Halle, steht seine Werkstatt, ein massiver geräumiger Schuppen mit schönen Fenstern, Fenstern eines Schlößchens, die waren aber meistens von gespritzter Farbe blind. Über dem Eingang hängt noch heute ein Schild »Papierveredelung Gerh. Hesse«.

Wer Gerhard Hesse auf seinen täglichen Wegen zwischen Werkstatt und Haus getroffen hat, der hat ihn wohl für einen Arbeiter von einer nahen Baustelle gehalten, Hesse ging immer in seinen Arbeitsklamotten; nur ein gewisser wacher beobachtender Blick hinter der Brille hätte einen Fremden aufmerken lassen können. Aber mehr als einen Dank auf seinen Gruß hatte er nicht zu erwarten. Hesse redete nicht viel, mit Fremden schon gar nicht, Hesse war ein Skeptiker; das Leben hatte ihm das beigebracht.

Es mag ums Jahr 1965 herum gewesen sein, als ich ihn, vom Ruhme seiner zauberhaften Papiere angelockt, das erste Mal besucht habe; ich wollte diesem Zauberer seiner Handwerkskunst bei der Arbeit zusehen. Angetroffen aber habe ich einen freundlich-mißtrauischen Mann in mittleren Jahren, er hatte gerade in der Vorhalle zur Werkstatt einen alten Ford auseinandergenommen, bis aufs Fahrgestell, bis auf den Rahmen; der Holzwurm war in der Karosserie, und so war das ganze Auto. Familie Hesse wollte damit in Urlaub fahren. Und was die Bewunderung seiner Handwerkskunst betraf, so schien das Interesse ganz einseitig zu sein. Er schob die Matte mit seinem Werkzeug bald wieder unter den Wagen und sich hinterher. Der Besuch war beendet. Darüber haben wir später noch oft gelacht. »Was wußte ich denn, wen sie mir da wieder uff den Hals schicken!« Das war Hesse.

Was ist denn nun aber das eigentliche Marmorieren, diese Zauberei, so oft beschrieben und niemals recht erklärt. Also das Marmorieren wird folgendermaßen gemacht: Auf einem eisernen Ofen kocht in einem großen Topfe eine gelblichgraue Pampe, die muß immer mal geprüft werden beim Umrühren, auf ihre Konsistenz. Das ist isländisches Moos oder irisches Moos, oder von welchen nördlichen Inseln das getrocknete Flechtenzeug immer kommen mag. Der Sack steht neben dem Ofen, und nur Hesse weiß, wie lange das kochen muß und was man alles reintun muß, damit es guter »Grund« wird, wenn am Ende die Pampe durchgeseiht ist, ein guter »Marmoriergrund«. Ich weiß nur, daß es stundenlang kochen muß und wie es stinkt. Aber so was darf einen Marmorierer nicht stören, daran darf er sich nicht stoßen, würde Hesse sagen. Das ist der Beruf.

Dazu muß man viel vor sich hinschimpfen beim Probieren und Herumprobieren. Über den »Grund« muß man schimpfen, über die Pinsel, übers Öl, übers Papier, dieses ScheißPapier wieder mal, vor allem aber über die Farben, wie die alle nischt taugen und so; und daß eben wieder mal nischt klappt. Diese Zutat muß eine ganz wesentliche Zutat sein, denn Hesse hat unnachahmliche Papiere gemacht. Das sind die Grundlagen der Marmorier-Kunst. Eines kann ich ja noch verraten: Die feinen weißen Muster, das sind ursprünglich Wassertröpfchen, nichts als Wassertröpfchen! Aber das will gekonnt sein; unter den Händen eines Marmorierers nur, ist Wasser eine solch delikate Farbe.

Nichts ist dann einfacher, als mit dem farbegetränkten Pinsel drei bis vier Mal leicht auf den Handrücken zu schlagen, und schon sprühen paarhundert feine Farbtröpfchen über die Fläche der Marmorierwanne; und das muß nun mit jeder Farbe gemacht werden. Falls man es selber probiert, sind es eben nur dreißig, vierzig Tropfen, davon sind einige sehr groß, und fein verteilt sind sie auch nicht. Aber ein eigentliches Talent ist dazu nicht nötig, erklärt einem der Meister, man muß es nur paar Jahre lang machen von früh bis abends; es ist nur eine Übungssache. Ganz am Ende, wenn mit den Kämmen die Muster gezogen sind, oder mit der Stachelschweinborste, dann legt er behutsam einen Bogen auf, ebenso behutsam hebt er ihn wieder ab; die Farbe saugt sich von selber an. Dann kommt der Bogen über einen Stab, wird im tiefen Becken abgewaschen und danach mit geübtem Schwung unter die Decke befördert aufs Trockengerüst zu all den anderen Bogen, die da hängen. Unter der Werkstattdecke sieht es aus wie auf dem Boden einer Papiermühle, einer mittelalterlichen Papiermühle.

Besieht man sich aber nach dem Trocknen die selbstgemachten Bogen mal genauer, sie haben alle feine Weilen quer durch die Farben; und man hatte sie doch so ganz besonders behutsam aufgelegt und abgehoben. Da lächelt Hesse: »Die können wir gleich wegschmeißen.«

Stunden hat es gegeben in seiner Werkstatt, sein Marmorieren kam mir wahrhaft vor wie Zaubern mit Farben! Für den Pfauen-Marmor hatte er sich einen Kamm gebaut, der gestattete, bei der Längsbewegung auch noch einen Kamm in Querrichtung zu bewegen, so kamen bei jeder Querbewegung ein Dutzend kleiner Farbenstrudel aus dem Streifen gequollen, hundert kleine Pfauenschweife auf einem Bogen, eben »Pfauen-Marmor«. Das Bezugspapier der Merian-Bände.

Paletten von Grün auf zartem Lindgrün, Hesses Goldgrün, sein Kupfergrün, sein Schwarzgrün! Farbige Grautöne, wie sie der Himmel trägt vor Unwettern, – nein, wie sie nicht mal der Himmel trägt. Tüll von Farben! Pastelltöne, wie feine Farbschuppen schieben sich da Ton in Ton zu farbigen Eisblumen niemals gesehener Schönheit. Oder er klöppelte mit der Stachelschweinborste Muster durch die feingeäderten Farbflecken, in sich feinverschlungene Linienbündel, und jedesmal zog er breite Schweife hervor, traumhaft schöne japanische Fächer.

Was ein paar Tröpfchen Schwarz in dem Farbgefüge machen, wenn sie sich zu einem spinnwebigen Netz ausbreiten übers ganze Farbenspiel; wie überhaupt die verschiedenen Treibmittel die Farben so verschieden quellen lassen und sich bewegen. Mosaiks aus lustigen bunten Tropfen und Tröpfchen, feine und feinste Farbenfädchen im Dutzend beieinanderlaufend, weiße und schwarze Spinnwebnetze im Ziegehot: Tausendundeinenacht-Welt!

Marmorieren ist ein Druckverfahren auf flüssigem Druckstock; aus dem Orient soll es gekommen sein, vor einem halben Jahrtausend, die Farben sprechen für diese Vermutung.

Der Handwerker Hesse hat so manchen berühmten Namen der gegenstandslosen Kunst in den Schatten gestellt, und ganz ahnungsloserweise; denn das war nur Spielerei in seinen Augen. Prachtvolle Bogen wanderten mit den Bündeln der abgeschnittnen Streifen, marmorierte Bogen haben stets einen unregehnäßigen und unsauberen Rand; das kam alles zusammen als nasse Papierhaufen auf den Zaun des kleinen Gartens hinter der Werkstatt. Zum Trocknen, es mußte ja wieder Grund gekocht werden auf dem eisernen Ofen.

Die Marmorierkunst besteht eben darin, einen Bogen wie den anderen zu machen, und zwar nach einem Musterbogen, nach einer Vorlage. Über alle 400 Bogen hin, einer so nahe wie möglich ähnlich den anderen 399 Bogen, wenn der Auftrag über 400 Bogen lautet. Handwerk. Friedrich Hesses Sohn spricht da, der Sohn des Handwerksmeisters.

Bitter könnte man werden in der Erinnerung, welche einmaligen Farbenspiele entstanden sind auf einem Bogen, sie wanderten als zusammengeknüllte nasse Lappen aufs Fußrost; er hatte nur was ausprobiert.

Die Augen der Menschen, denen man so einen Bogen schenken kann! Ein paar Dutzend solcher Spielereien habe ich ihm ja entlockt im Laufe der Jahre, der Grundstock meiner Hessepapiere-Sammlung. Die größten Schwierigkeiten hatten wir immer, wenn wir Initialen hineinarbeiteten, die mußte man spiegelverkehrt hineinschreiben! Die Rückseiten solchen Papiers, verwendet als »Vorzugs-Briefpapier«. So manche Briefpartnerfreunde fern und nah wissen darum.

Bei manchem Besuch waren erst einmal Briefe zu übersetzen, ehe wir was Schönes an der Marmorierwanne gemacht haben, Post aus aller Welt. Wir machten es eben, so gut wir es brachten. Durch oftmaliges Lesen hatte er die Wünsche und Komplimente schon ungefähr erraten. Einer aus England, ein gewisser Schmoller, der schrieb seine Briefe auf deutsch. Da waren oftmals lukrative Aufträge darunter, also Auftragswünsche, höfliche Anfragen. Hesse ließ sie meist in der Schublade, er scheute inzwischen all die Hudelei der Kostenabwicklung bei der Steuer und sonstigen Behörden.

Einmal hatte ein Marmorpapier-Verehrer aus Buenos Aires oder bei Buenos Aires den Wunsch geäußert, Papierproben auszutausehen, da kam es nach dem Übersetzen zu einem unvergessenen Wortwechsel mit dem mißtrauisch über seine Brille blickenden Meister. »Liegt das nicht in Amerika, dieses Buenos Aires? Der kriegt nischt!« Und das hatte seine guten Gründe. Vor einigen Monaten hatte einer aus Kalifornien den gleichen Wunsch geäußert, ein Millionär angeblich. Hesse hatte ihm Bogen geschickt, der Amerikaner aber hatte sich nicht revanchiert, obgleich er es versprochen hatte. Da dachte Hesse, die Amerikaner denken wohl, den guten Willen des Marmorierers in Europa kann man ausnützen; er hatte kurzentschlossen die beiden Halbkontinente von der Liste seiner Sympathie gestrichen. Nicht mit Hesse! Vermutlich hatte er den Verdacht, die beiden Amerikaner stecken unter einer Decke. Noch eine Hesse-Anekdote aus so vielen unvergessenen Hesse-Erinnerungen. In seiner letzten Lebenszeit, als er nun »seltenes Handwerk« war und geachtet, hatte man vorgeschlagen, ihm zur Messe im obersten Stockwerk des Buchmessehauses einen Arbeitsplatz einzurichten. Der interessierten Öffentlichkeit sollte einmal ein altes Handwerk des Buchgewerbes vorgeführt werden. Ihn dazu zu überreden, das hat etliche Mühe gekostet, die verschiedenen Seelen in seiner Brust zogen für und wider, am Ende hat er zugesagt. Er war nun Künstler, ein Künstler darf die Öffentlichkeit nicht scheuen.

Schon am nächsten Tage rief er an, ob ich mal kommen könne. Es sei was. Als er mich am Eingang der Etage abfing, machte er einen ratlosen Eindruck. »Das mach ich hier nich mit! Hätt ich nur nich zugesagt.« Es kam heraus, daß in gewissen Abständen ein Herr an seinen Arbeitsplatz kommt, ein eleganter Herr, und ihn ins Gespräch zu verwikkeln versucht. »Ich tue schon immer so, als ob ich wegen meiner Arbeit, verstehst du; ich spritze auch mal so rum mit der Farbe, aber der geht bloß paar Schritte zurück. Der beobachtet alles.«

Und wahrhaftig, nach einer halben Stunde erschien er wieder; Hesse versteifte sich gleich in seine Arbeit. Ich konnte ihn leise und unauffällig darüber aufklären, daß es sich bei dem seriös-neugierigen Herrn im dunkelblauen Mantel besten Stoffes, auf den er Farbspritzer riskierte, um einen der berühmtesten Verleger Deutschlands handelt. Der hatte das Marmorpapier schon geliebt und für Bücher verwendet, da waren wir beide noch nicht auf der Welt. Hesse murmelte »Professor Wieland Herzfelde? Das hat er zu mir auch gesagt; aber die hamm doch alle Tricks druff!«

Tags drauf hat Hesse mir das ihm respektvoll gewidmete Buch »Immergrün« gezeigt und mit Stolz, nun waren alle Sorgen von ihm genommen. »Und ich hab immer extra ganz langsam gemacht; ich hatte gedacht, der ist von der Steuer!«

Unter den vielen feinen Briefen war auch mal ein feiner aus Berlin, ein Professor Klemke hatte einen Wunsch. »Ist das der, der immer vorne auf dem Magazin … ?« Er war es, ebenderselbe, Hesse hatte schon den richtigen Verdacht gehabt. Er wollte ein Barockschränkchen stilgerecht austapeziert haben, wenn ich mich recht erinnere; da konnte nur einer helfen. Der Name und der Titel beschleunigten übrigens die Erledigung des Auftrages keineswegs. Hesse hatte ausgeprägt plebejische Züge, oder sagen wir, er war sehr skeptisch allen hohen Tieren gegenüber. Das hat mancher Prominenter in der Werkstatt erfahren. Zweckbezogene Komplimente, das lief an ihm ab, Hesse kannte die Farben auf dieser Palette alle schon bis zum Überdruß.

Aber der Professor Klemke, »vorne vom Magazin«, der muß sein Papier erhalten haben und zur Zufriedenheit, denn er ist sogar einmal zu Besuch gekommen in die Werkstatt im Wolffswinkel. Danach zierte ein prächtiges Pastell unter Glas die Werkstatt. Eine Schöne, bekleidet mit nichts als einer Wolke duftiger Blumen ringsumher, ein wahrer Marmorierer-Farben-Regenbogen! »Für Gerhard Hesse dem Meister der Marmorierkunst in Verehrung gemalt von Werner Klemke«.

Das war das Pracht- und Prunkstück unter den vielen·Auszeichnungen, die damals schon eine ganze Wand einnahmen. Dort hing auch noch eine Perpendikel-Uhr und ein Haussegen. Urkunde neben Urkunde, Auszeichnungen für schönste Bücher. Darauf war er stolz. Kurioserweise stand auch ein altes Klavier in Hesses Alchimisten-Werkstatt, das diente als Ablage, wie der Schreibtisch. Hesse konnte Schifferklavier spielen, er hatte früher bei Hochzeiten aufgespielt, vielleicht konnte er auch Klavier spielen. An der Hintertür, bei den Bürsten und Pinseln und kleinen Besen, an diesen Kleiderrechen, dort hing auch eine ganze Reihe seiner Farbbeutel, ein schöner Anblick. Das waren seine Schätze; auf welch abenteuerlichen Wegen hat er sich manchmal Farben besorgt gegen Bogen. Ich habe ihn Gras auskochen sehen, auch Blätter für ein bestimmtes Grün. Hesse mußte alles ausprobieren, er war der geborene Tüftler. Wie er ja auch sein Werkzeug sich alleine anfertigen mußte; eine Berufssparte mit einem Mitglied, das ist eben eine kuriose Existenzform.

Da stand auch noch ein schmales hohes Regal, gefüllt mit Farbenbüchsen und Farbengläsem, ein Regenbogen-Arsenal. Und er klagte doch immer, er habe keine Farben. Es empfahl sich aber nicht, ihn auf diesen Widerspruch hinzuweisen, da konnte er eine Geste machen, die besagte: Was verstehst du denn von meinen Farben. Sie meinte zugleich: Man muß immer etwas barmen, sonst hat man schnell mal wirklich keine Farben mehr! Und auf allen Tischen Schalen und Schüsselehen und Teller mit angerührten Farbproben oder angesetzten Farben; da war etliches aus dem Haushalt abgewandert. Eine große blaue Milchkanne, darin holte er die Ochsengalle vom Schlachthof, die war nicht einmal billig, Ochsengalle war ein Treibmittel, das kam in die Farbe; wohl schon im Mittelalter. Und die vielen flachen Stapel Bogen unter geriffelten Eisenplatten, die wurden da gepreßt. Und hoch über allem der Gestellboden mit den trocknenden Bogen. Ein unvergeß1iches Milieu.

Hinterm Werkstattraum gab es noch ein Papierlager, das war die Schatzkammer, ein schmales, fensterloses Gelaß, die kleine Schiebetür quietschte immer etwas; das war ein glücksbringendes Geräusch. Wer dort mit ihm schöne Bogen aussuchen durfte, der möge sich heute noch glücklich preisen. Wir haben oftmals schöne Bogen ausgesucht. Einzelbogen, Varianten, die in Serien nicht zu gebrauchen waren, Fehlfarben sozusagen. Fehlfarben waren die märchenhaftesten Bogen, die Sammlung konnte wieder aufgestockt werden; Dank sei ihm.

Wie soll man erzählen vom Schicksal des Gerhard Hesse. Krieg und Gefangenschaft nahmen ihm seine Jugend, danach kam die Zeit der Ratlosigkeit. Am besten ist es wohl und am ehrlichsten, gar nicht erst den Versuch zu machen, nachträglich alles schön Ordnung zu bringen: Ende gut, alles gut! Das wäre nach dem Geschmack jener Verantwortungslosen, die gestern die schönen und notwendigen seltenen Handwerke verkommen ließen und sich heute nicht zu lassen wissen vor Förderung seltenen Handwerks.

Hesse konnte über so viele Jahre hin nicht begreifen, warum er ein Industriebetrieb für Buntpapier sein sollte, ein Gewerbe, denn so wurde er versteuert, daß er am Ende seiner Arbeit für einen Bogen kaum soviel verlangen durfte, wie die Materialien zur Herstellung des Bogens ihn kosteten.

Mehr als einmal haben wir über seinen »hochachtungsvollen« Anträgen gesessen und über den Ablehnungen »mit sozialistischem Gruß«. Den ganzen »Vorgang« hatte er in einem alten Leitzordner gesammelt. Auf den Drucksteinen haben wir das alles ausgebreitet, auf denen machte seine Frau in ihren freien Stunden die Knitterpapiere und Kleisterpapier; sie arbeitete bei der Post, die Familie mußte doch ernährt werden in Krisenzeiten.

»Sie können mich nicht aus der Gewerberolle nehmen und in die Handwerksrolle schreiben, weil es mich auf der Handwerksrolle nicht gibt! Wenn es mich schon geben würde auf der Rolle, dann könnte ich drauf; dann wäre ich der zweite Fall, dann könnte es mich geben. Dann könnte es mich auch als Meister geben, als Berufsbild. Ich kann mich aber auch nicht selber ausbilden, weil ich kein Berufsbild habe, auch nicht lehrlingsseitig. Da kannste verrückt werden.«

Das Gesetz zur Förderung des Handwerks konnte nicht zur Anwendung kommen, da er kein Handwerker war; da nützte ihm auch die Anlage 2 zur Ersten Durchführungsbestimmung nichts. »Ich kann von der einen Rolle nicht runter und auf die andere, weil ich nirgends beinhaltet bin! Mich kanns nicht geben, weils mich nicht gibt.« Die Sache war vollständig verknotet; ein Stoff für Franz Kafka. Sagen wir, für Karl Valentin, um charmant zu sein. Und spaßig ist sowas nur für Außenstehende, abgesehen von einer völlig ungerechten Versteuerung bekam Hesse kein Krankengeld, seine Arbeit erwies sich später als stark gesundheitsschädigend. Und da er nichts verdiente, waren seine Rentenansprüche entsprechend.

Da gab es aber keinen Schuldigen zu suchen. Buntpapier machte die Papierindustrie, auf modernen Papiermaschinen; daß Hesse keine moderne Papiermaschine war, dafür konnte man die Sachbearbeiter der Steuer-Administration nicht verantwortlich machen; Hesse war eben ein Relikt der Vergangenheit. Warum wurde er nicht Sachbearbeiter? Sachbearbeiter für Sachbearbeitung, die hatten ein Berufsbild, dayon gabs genügend. Jeder ist seines Glückes Schmied.

Wie oft mag er später einen Bogen Marmorpapier neben einen aus vergangenen Jahren gelegt und den Kopf geschüttelt haben. Der eine Bogen deckte nicht einmal seine Unkosten, und der neue Bogen kommt um einen bibliophilen Band, vom hohen Stand unserer Buchkunst zeugend. Oder wird gar ein vielbegehrter Exportartikel, denn er stammt aus der Werkstatt des anerkannten Kunsthandwerkers VbK DDR. Und konnte doch kein Mensch einen Unterschied ausmachen zwischen den beiden schönen farbigen Bogen.

Mitte der sechziger Jahre hat er dann endgültig das Handtuch geworfen, die Werkstatt wurde zugeschlossen. Gerhard Hesse ging als Kraftfahrer, auch als Lackierer. Autos hat er wohl auch repariert, vielleicht nach Feierabend. Die Aufträge aus den USA und aus der Schweiz und aus Österreich, die steckte er in das Fach an seinem Schreibtisch, zu all dem anderen Papierkram. Das meiste konnte er sowieso nicht lesen.

Beim Begräbnis des Vaters fanden sich viele Menschen ein aus der Buchbranche, Friedrich Hesse war doch ein geachteter Handwerker; da hat man von allen Seiten auf ihn eingeredet, er möge doch die Werkstatt wieder eröffnen. Es hieß auch, man wolle ihm helfen bei den Behörden, aber keiner half.

Die Zeit hat Hesses vollständig verknotete Angelegenheit aufgeknibbelt, die Zeit, die am Ende alle Knoten aufknibbelt, auch die verknotetsten. Sachte wurde »seltenes Handwerk« Mode, die Verlage drängten nach Papieren von hessescher Qualität. Und eines Tages kam eine Anfrage aus Weimar, aus den »Forschungs- und Gedenkstätten« kam sie, ob er in der Eage sei, eine Tapete zu machen, wie sie zur Goethezeit gemacht worden ist, eine Marmortapete. Hesse wird nicht schlecht gestaunt haben; aber wer sollte sie machen, wenn er sie nicht macht.

Ich habe von diesem repräsentativen und lukrativen und eben ungewöhnlichen Auftrage nur sein Klagen und Stöhnen mitbekommen. »Anderthalbtausend Bogen, anderthalbtausend Bogen, da wirste verrückt!« In mühseliger Probierarbeit mußte erst einmal das Muster nachgeahmt werden, und ehe die Farbzusammensetzungen den Originalproben glichen! Durch Hesses Kunst sitzen die Zuschauer im Liebhabertheater Großkochberg wieder wie zu Zeiten der Frau von Stein. Das war ihr Liebhabertheater; selbst nach zweihundert Jahren steckt hinter jeder Sache eine Frau, man muß nur suchen. In jener Zeit lag einmal eine Tüte Tapetenreste auf seinem Schreibtisch, wochenlang lagen die da, blaßlila Tapete mit einem gelben Muster, die stammten vom Türstock eines Zimmers der Wohnung des Geheimrates Johann Wolfgang von Goethe. Auch hier half der Meister durch seine Kunstfertigkeit, den Originaleindruck des Zimmers wiedererstehen zu lassen. Jene Zeit, als Christiane und der kleine August im Hause herumgelaufen sind, und später Eckermann. Und wir sind dem Leben unseres größten Dichters wieder um einen Deut näher gekommen.

Von den »Weimarern« sprach Hesse immer mit großem Respekt. Sie hatten ihm nach dem ungewöhnlichen Tapetengroßauftrag für das Liebhabertheater Großkochberg etliches an Anerkennung verschafft; aber an dieser wachsenden Anerkennung waren wohl auch .namhafte Buch-Künstler beteiligt, deren Hochachtung Hesse besaß. Jedenfalls hatte seine Handwerker-Misere ein Ende. Nun durfte ein Bogen Papier aus seiner Werkstatt sehr viel mehr kosten, dafür waren die Steuern geringer; und er war nicht nur Handwerksmeister geworden, er war anerkannter Kunsthandwerker geworden, jetzt gehörte er sogar zum Verband Bildender Künstler VbK (DDR).

Das war ihm aber nun wieder zu weit oben hinaus. »Die haben mich doch jetzt zu den Künstlern gesteckt«, eröffnete er mir mal, und gar nicht recht glücklich, »was soll ich denn bei den Künstlern?« Aber froh war er schon darüber, wie sich das Blatt gewendet hatte; jetzt war er »seltenes Handwerk«, wie Windmüller und Hutformenbauer und Achatschleifer. Jetzt hatte das Kind einen Namen.

Und er konnte eine neue Auszeichnung hängen an seine Urkunden-Wand bei der Perpendikel-Uhr. »Gedenkblatt zur Erinnerung an die Wiederherstellung von Schloß und Park Kochberg in den Jahren 1968–1975«. Ein würdig gedruckte Würdigung. Übrigens ist der Name. des Gewürdigten mit der Schreibmaschine hineingetippt, sagen wir, etwas flüchtig.

Aufträge brachten aber nicht nur gute Einnahmen, sie waren oftmals auch ein psychisches Problem. Als er den prachtvollen grünblauen Pfauenmarmor für die Prachtbände der Maria Sybille Merian machte, eine der schönsten Ausgaben des Edition-Verlages, da konnte er zeitweise nicht mehr weiterarbeiten, weil er innerlich jeden Abstand zum Muster verloren hatte. Er war nach einigen Wochen überzeugt, es müssen an die 5000 oder gar 7000 Bogen zu machen gewesen sein, er war fest überzeugt, völlig falschfarbene Bogen zu machen. Dabei war ein Bogen wie der andere, ja ein Bogen immer schöner als der andere, wenn es nicht widersinnig klingen möchte. »So was mach ich nich nochmal, da wem Sie verrückt!« Zudem war er schon nicht mehr recht gesund, er hatte immer Schmerzen.

Dieses Bezugspapier für die bibliophile Ausgabe Merian, das war wohl die schönste Arbeit aus Hesses Werkstatt, sie hat ihn weltbekannt gemacht.

Aber auch in dieser Zeit blieb Hesse natürlich Hesse. »Die wollen immer überall, daß ich erzählen soll, was soll ich-denn erzählen? Daß ich die Farben nich kriege von drüben, devisenmäßig? Wer will denn das hören! Unsere Farben sind ein Dreck fürs Marmorieren; und wie ich damit zurecht komme, das interessiert keinen Schwanz! Wenn das so weitergeht, hör ich wieder um Ich höre wieder uff, denken Sie an meine Worte. Da könn sich die Verlage uff den Kopp stelln!«

Er rührte Farbpulver in einem Schälchen an und hielt mir ein blaues Hölzchen unter die Nase, ich mußte auch mit ihm in dem blauen Schälchen rühren; ich sah nur blaue Farbschmiere und den erbosten Hesse.

Oder das Blau hackerte, da riß die Farbe in sich ab, winzige weiße Zerrungen kamen herein. Das konnte an der Farbe liegen, das konnte an den Zusätzen liegen, am Grundier- Öl oder an der Temperatur, auch am Wetter. Manchmal vertrug sich eine Farbe nicht mit einer anderen Farbe. Das ergab einen übelgelaunten Hesse: »Mensch, ich murkse hier schon den ganzen Vormittag rum, das Blau hackert.« Der »Grund« spielte auch manchmal nicht mit, wenn er zu frisch war vor allem, oder das Moos taugte nichts, das brauchte er nur zwischen den Fingern zu zerreiben, schon wußte er, ob es was taugt. Auf einmal aber da ging es, von einer Viertelstunde zur anderen. Vielleicht ein Wetterumschwung. Oder die Göttin der Marmorierkunst wollte wohl, falls die Marmorierkunst eine Göttin kennt.

Seit Hesse »seltenes Handwerk« war, lösten sich viele Knoten, jetzt durfte er auch Lehrlinge ausbilden, jetzt sollte er das sogar ausdrücklich. Aber der Meister war eigen, was wußte er denn, was er sich auf den Hals lud mit einem Lehrling. Und vermutlich gibts doch eine Marmora oder Marmoria, eine wohlwollende Göttin, denn Tochter Ilona, in einem ganz anderen Beruf ausgebildet, legte den beiseite und wurde Marmoriererin- Lehrling beim Vater. Mit ihr kam Jugend und Schwung in_ die Werkstatt und Charm. Heute ist Ilona Ruckriegel-Hesse selbst Meisterin und führt eine eigene Werkstatt. Ein neues Kapitel ist zu schreiben!

Als der Lehrling sich eingearbeitet hatte an der Marmorierwanne, da wurde es auch für Hesse leichter bei großen Aufträgen. Auch Frau Hesse kam herüber nach der Arbeit bei der Post, mit einer Kanne guten Kaffee kam sie und den Tassen. Und selbergebackenem Kuchen. Da haben wir auch mal ein,e Stunde übers Leben philosophiert und eben über alles; Hesse simulierte gerne, beim Zuhören. Frau Hesse machte inzwischen Kleisterpapiere und Knitterpapiere, das ging wie am Fließband. Da mußten auch Techniken ausgetüftelt werden, ich habe sie mit einem Scheuerhader schöne Muster machen sehen. Und Farbpampen einrühren aus Maizena und Kartoffelmehl. Auch ihre Papiere waren gefragt! Sie hatte keine Zeit zum Simulieren. Sie machte einfarbige Papiere; auch in der Natur ist ja das Männchen meist das buntere Exemplar.

Er sagte mal unvermittelt: »Meine Frau hat in unseren schlimmen Jahren paarmal zu mir gesagt: Ich zünde mal nachts die Bude an, damit sie abbrennt, damit das mal ein Ende hat! Und der Blick, den sie uns zuwarf, der bestätigte, daß dies keine leeren Worte gewesen waren. Jetzt konnte Hesse darüber lachen.

Im Grunde seines Herzens war Gerhard Hesse ein seelensguter Mensch: »Ich simuliere auch manchmal nach über so vieles im Leben; das Geschäftliche ist mir immer abgegangen, der Papierkram, der Sinn für den ganzen Papierkram. Und vielleicht war das auch kein schlechter Wille von den‘; die haben doch immer in ihren Akten geblättert, die konnten eben in ihren Paragraphen nischt finden für mich.«

Übrigens sah er zu keiner Zeit etwas Besonderes in seinem Schicksal; er wußte natürlich, daß er über viele Jahre hin unterschätzt worden war und nun wohl überschätzt; was sollte er anfangen mit prominentem Besuch in seiner Werkstatt.

Leben war zu keiner Zeit ein geebneter Weg; sein Vater mußte um Aufträge bitten gehen zu den Buchbindereien, sein Handwerk war aus der Mode gekommen. Um Arbeit bitten müssen, das hieß für einen Mindestlohn arbeiten. Das war der Zehnstundentag zur Ernährung der Familie und die fortwährende Scirge, Aufträge könnten ausbleiben. – Da lebte Hesse auf großem Fuße! Als er sein Haus renovierte, hat er den Korridor in Marmor tapeziert, ein eigenes Muster. Bedeutende Leute können exklusive Neigungen haben. Und er machte Krach, wenn es Schwierigkeiten gab mit den Farben, da schalteten die sich ganz oben ein. Der Minister! Zuletzt hatte er sogar Telefon in der Werkstatt, wenn er mal anrief, klang immer etwas wie Verwunderung mit, über so viel technischen Luxus, über so viel Bequemlichkeit. »Hier ist Hesse, Gerhard Hesse … «

In seinen letzten Lebensjahren hatte er sich einen alten Wunsch erfüllt; er hat sich in einer Kammer unterm Dach ein Foto-Labor eingerichtet. Dort experimentierte er als Fotograf, denn wegen unerklärlicher Schmerzen konnte er nur noch stundenweise in der Werkstatt arbeiten. Unter seinen Händen entstanden marmorierte Gratulationskarten, da ging die Marmorierung ins Foto über, oder das Foto in die Marmorierung, man kam nicht drauf, wie er das gemacht hatte. Das freute ihn. Und es war wohl nicht nur das schöne Papier, das uns befreundet hielt über so viele Jahre, es gab da schon Gemeinsames. Überlebenskünstlerfreundschaft.

Sein Lieblingsbild hat er mir einmal gezeigt, davon hatte er sich Abzüge gemacht. Drei Landstreicher im Frühling, die lehnten an einem Gartenzaun und spielten mit Kasperpuppen Landstreicher und Gendarm. Der Gendarm war der Gefoppte. Gerhard Hesse konnte lachen, wie ein verschmitzter Junge! Was hätte er alles noch gemacht an Schönem, was hätte er nicht alles noch ausprobiert; jetzt, wo die Bedrückungen und Ängste von ihm genommen waren.

An einem Januartage des Jahres 1983 ist er gestorben. Er hat seinem Tode so ratlos lächelnd gegenüber gestanden wie seinem Leben. Sechzig Jahre ist er alt geworden, dieser Meister seines Handwerks ohne Meisterprüfung, zwei Monate fehlten ihm am sechzigsten Lebensjahre. Seine Sorgen um seine Rente, es waren ganz unnötige Sorgen.

Sein Grab hat er gefunden, wie sein Leben gewesen war: Eine Urne unterm Rasen des Rosen-Hains auf dem Möckemschen Friedhof. Wer seine Kunst verehrt oder wer ihm zu danken hat, der möge Blumen auf diesen Rasen legen.

In einer besinnlichen Stunde kann jeder einmal in seinen Bücherbeständen stöbern, ob er Bücher mit Marmorpapier darunter findet, vielleicht ist sogar eins von unserem Meister dabei. Das ist ein beglückendes Unternehmen, eine Entdeckungs-Reise. Marmorpapier ist was fürs Auge!

Und wer marmorpapiergeschmückte Bücher gefunden hat, der mag nachsinnen dem merkwürdigen Schicksal des berühmten unbekannten Marmorierers Gerhard Hesse aus dem Wolffswinkel.

„La carta ha futuro“ – Papier hat Zukunft: Mit diesem Statement begrüßt das Museo della Carta e della Filigrana im italienischen Fabriano, dem Geburtsort der europäischen Papierherstellung, seine Gäste. Eine bessere Aufforderung, sich dem Thema zu widmen, gibt es für uns kaum.

Die weite Reise in die Marken sparen wir uns jedoch. Denn einerseits bietet die Papierindustrie in Mitteldeutschland ebenso viel Unerwartetes und andererseits steht das diesjährige Sommerwetter dem in Italien in nichts nach.

Ein Besuch bei Koehler Paper in Greiz

Die Reise führt uns nach Thüringen, nach Greiz – Zentrum der Papierindustrie seit 1591. Die Alte Papierfabrik mit Ursprüngen aus dem Jahr 1634 zeugt von dieser langen Tradition. Heute ist sie ein Kulturzentrum. Die erste industrielle Papiermaschine, die dort im Jahr 1865 den Betrieb aufnahm, kam von einer Firma Köhler aus Nossen. Wie es der Zufall will – nach sieben weiteren Papiermaschinen und dem Umzug an einen nahegelegenen neuen Standort im Jahr 1971 – kaufte die Koehler-Gruppe den Traditionsbetrieb, der heute durchgefärbte Naturpapiere aus 100 Prozent Recyclingfasern herstellt.

Papierabfälle in allen Farben

Die Besonderheiten einer Papierfabrik, die mit Recyclingfasern produziert, nehmen wir sofort wahr. Das gesamte Werksgelände liegt voller Papierballen. Sortiert nach Farben und Qualitäten bieten sie ein interessantes Bild: Aus der Ferne leuchten sie in allen Pastelltönen, die man sich vorstellen kann: quittegelb, lindgrün, pfirsichfarben. Geht man näher heran, sind manche Entdeckungen vorprogrammiert – Ballen mit gepressten Pokémon-Heften, Prospekte eines Baumarktes, Literatur in bekannten und unbekannten Sprachen soweit das Auge reicht. Fotomotive, wie man sie sonst wahrscheinlich nirgends vor die Linse bekommt.

Den zweiten Eindruck bestätigt Thomas Wuttke, Key Account Manager im Unternehmen und außerdem „einer von uns“. Der Wind ist der Hauptfeind eines Betriebes, der Papiere recycelt. Auf den Freiflächen tummeln sich Papierfetzen aller Art, auch wenn sie Stunde um Stunde weggeräumt, aufgesaugt und eingesammelt werden. Im engen Tal der Göltzsch pfeift der Wind und lässt die Zettel tanzen.

Ressourcen nutzen und schonen

In den ersten Gebäuden der Fabrik empfangen uns Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und eine kraftvolle Geräuschkulisse – mal schwächer, mal stärker. Die Anlagen bereiten die angelieferten Papiere in mehreren Stufen auf, befreien sie von Fremdkörpern, Druckfarbe und weiteren Bestandteilen. Es entsteht ein Faserbrei wie man ihn in jeder anderen Papierfabrik sieht. Nur eben aus Recycling-Fasern. Und für die Reste gibt es auch eine Verwendung. Ziegeleien nutzen sie als Bestandteil ihrer eigenen Produkte.

Das Labor ist nicht weit: Hier erfolgen die Tests, damit das Papier Charge um Charge identische Eigenschaften aufweist. In einem Nebengebäude in Sichtweite befindet sich die Wasseraufbereitung. Dirk Hoffmann, Qualitätsmanager im Unternehmen, erläutert: „Das aus dem Fluss entnommene Wasser wird ihm wieder zugeführt. Sauberer als vorher.“

Und dann kommt endlich das Herzstück des Betriebes – die Papiermaschine. Etwa 100 Meter lang, 2,72 Meter Arbeitsbreite. Das ist bestimmt kein Superlativ in der Industrie, aber für die Produktion von Recycling-Papieren mehr als respektabel. Durch regelmäßige Revisionen und Anbauten ist die Anlage auf dem neuesten Stand der Technik. In der ihr eigenen Gelassenheit produziert sie Tag für Tag etwa 100 Tonnen Papier.

Produktvielfalt bis ins Luxus-Segment hinein

Konfektionierung und Lager sind erneut ein Augenschmaus für Besucher. In Rollen- und Bogenware, auf Palette oder geriest tummeln sich hier Papiere, die unter den Marken Eco Paper, creative print, COLORline IQ und Creative Board weltweit im Handel sind. In Grammaturen zwischen 90 und 350 g/m2, in über 30 Farben. Allein über die Abfolge, in der sie auf der Papiermaschine produziert werden, lassen sich Seiten füllen.

Genauso umfangreich wie die Produktvielfalt sind die Anwendungen: Von hochwertigen Verpackungen und Taschen über Broschüren- und Bucheinbände, den Bastelbedarf, die Kalenderproduktion, bis hin zu Digitaldruck-Erzeugnissen reicht das Spektrum der Endprodukte. Die Papiere lassen sich bedrucken, prägen und in vielen anderen Formen veredeln. Alle Koehler Greiz-Qualitäten sind mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet.

Sandra Schmidt von der Europapier Group schrieb kürzlich in der Fachzeitschrift Graphische Revue über die Papiere aus Greiz: „Jeder Farbton fängt die Essenz der Welt um uns herum ein und verleiht Projekten Wärme und Tiefe.“ Dazu gehören immer häufiger Projekte von Markenartiklern, auch einigen sächsischen – beispielsweise aus der Uhren-, Schmuck- und Porzellanindustrie, deren Verpackungen wir bewundern.

Und noch etwas nehmen wir aus unserem kleinen Exkurs durch die Welt der Recycling-Papiere mit: Die weißen Bons von den Supermarktkassen lassen sich nicht recyceln. Sie gehören in die gelbe Tonne. Die blauen Quittungen sind recycelbar und damit Papierabfall.

Text: Martin Dänhardt / Fotos: Ilka Zoche

Am 16. November trafen wir uns in Leipzig, um versteckte und unzugängliche Plätze in der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) zu entdecken. Christine Hartmann zeigte uns die „Hidden Places“ – die sich auch im Rahmen öffentlicher Führungen und teilweise mit Hilfe des Blogs der DNB erkunden lassen. Deswegen halten wir uns hier an Johann Gottfried Seume, der in seinem „Spaziergang nach Syrakus im Jahr 1802“ (also vor genau 222 Jahren) schreibt: „Ich stehe für alles, was ich selbst gesehen habe, insofern ich meinen Ansichten und Einsichten trauen darf.“

Wir trauen Christines Ansichten und starteten unseren Rundgang auf der Hochzeitstreppe. Geheiratet hat hier niemand. Doch warum heißt sie so? Auf der Website der DNB gibt es dazu 0 Treffer. Also beginnen die ersten Vermutungen und Interpretationen: Die Treppe verbindet den 2011 eröffneten 4. Erweiterungsbau mit dem Hauptgebäude aus dem Jahr 1916. Das wird der Grund für den Namen sein.

Unterm Dach

Wir steigen weiter nach oben und sind schon bald unter dem Dach des Altbaus: Zeitschriftenarchiv, Buchtransportanlage – außer uns kein Mensch weit und breit. Und schon öffnet sich ein Fenster. Wir befinden uns auf der Rückseite der markanten Fassadenuhr – es ist 18.40 Uhr. Wir genießen den atemberaubenden Blick durchs Ziffernblatt auf den relativ verwaisten Deutschen Platz.

Viel zu schnell geht es weiter nach oben. Hier befand sich das Sperrmagazin, in das lange Zeit nur wenige Menschen Zugang hatten. Heute laufen wir durch, ohne dass es jemanden interessiert. Das Ziel ist die Rotunde, früherer Uhrenturm, danach Lesesaal zum Sperrmagazin und damit „Giftturm“ des Hauses. Heute präsentiert er sich eher harmlos: holzgetäfelt, mit Fenstern und Austritten, die einen Rundblick über die gesamte DNB mit ihren Erweiterungsbauten, die Stadt und die Russische Gedächtniskirche bieten. In einer Ecke liegen Yogamatten. Damit ist die heutige Nutzung geklärt.

An der Tür zur Generaldirektion knacken wir ein Typorätsel. Abgesehen von miserabel ausgeglichenen Versalien lenkt Christine unsere Blicke auf die beiden „N“ im Wort. Richtig, das erste der beiden ist um 180 Grad verdreht. Ganz eindeutig! Die Direktoren sind links und rechts neben der Tür in Öl auf Leinwand verewigt. Alle? Nicht alle. Die letzten beiden mussten sich mit großformatigen Fotografien begnügen.

Im Keller

Es geht nach unten. Am Zeitschriftenlesesaal vorbei. Im Moment ist er Baustelle. Am Haupteingang vorbei. Der Wachmann sieht uns interessiert hinterher. In den Keller. Der Glanz des Treppenhauses verblasst. Wir stehen in einem unendlich langen Kellergang. Er ist mit hell glasierten Ziegeln verblendet. Ansonsten passt er mit seiner modernen Brandschutzausstattung und Gebäudeausrüstung überhaupt nicht zum ehrwürdigen Gebäude. Jedoch eins ist geblieben: In diesen Tiefen befindet sich der Grundstein des Hauses. Die Jahreszahlen 1914–1916 verweisen auf Baubeginn und Fertigstellung. Ob sich auch heute noch Großprojekte dieser Art in einer so kurzen Zeit stemmen lassen? Wir denken positiv.

Weiter geht es durch den Kellergang. Der Übergang vom Hauptgebäude zum Magazinflügel des 4. Erweiterungsbaus lässt sich durch eine Brandschutztür erahnen. Dahinter befindet sich ein weiterer endloser Gang, jetzt ganz aus Beton. Wir biegen ab und finden uns in einer Schleuse wieder. Die erste Tür schließt sich, eine andere geht auf. Wir stehen in einem der modernen Magazine des Erweiterungsbaus und sind beeindruckt. Rollregale soweit das Auge reicht. Nachts sind sie jeweils einen Spaltbreit geöffnet, um die Medienwerke unter optimalen klimatischen Bedingungen zu lagern.

Es geht zurück durch die Schleuse, eine Treppe nach oben. Kaum zu glauben, zwei kurzweilige Stunden sind vergangen und wir betreten durch eine Tür „Nur für Mitarbeiter“ das Foyer des Museums. Gerne hätten wir mehr gesehen. Sicher kommen wir wieder, denn die DNB bietet Dauer- und Sonderausstellungen sowie unterschiedliche Führungen durchs Haus.

Fazit

Die kulturellen Angebote der DNB sind riesig, sowohl für den Standort Leipzig als auch für Frankfurt/Main. Was kaum einer weiß, Ausstellungsbesuche und Führungen sind kostenlos, da es sich bei der Bibliothek um eine Bundesbehörde handelt.

Der Sammelauftrag der DNB umfasst alle Publikationen in Deutschland, unabhängig von der Sprache und unabhängig davon, ob sie in einem Verlag erscheinen oder privat verlegt werden. Jeweils zwei Pflichtexemplare müssen eingereicht werden. Mit diesem Wissen ging es zurück nach Hause und am nächsten Tag ins Büro, um die beiden Pflichtexemplare für eine jüngst erschienene Publikation nach Leipzig zu senden.

Text: Martin Dänhardt / Fotos: Ilka Zoche

Hat Dich ein Bierdeckel auf diese Seite geführt? Hurra, dann ist unser Experiment geglückt: Wir haben mit Hilfe einer fast ausgestorbenen Technik die digitale mit der analogen Welt verbunden. Wie das genau vonstattenging, lest selbst und erzählt es weiter.

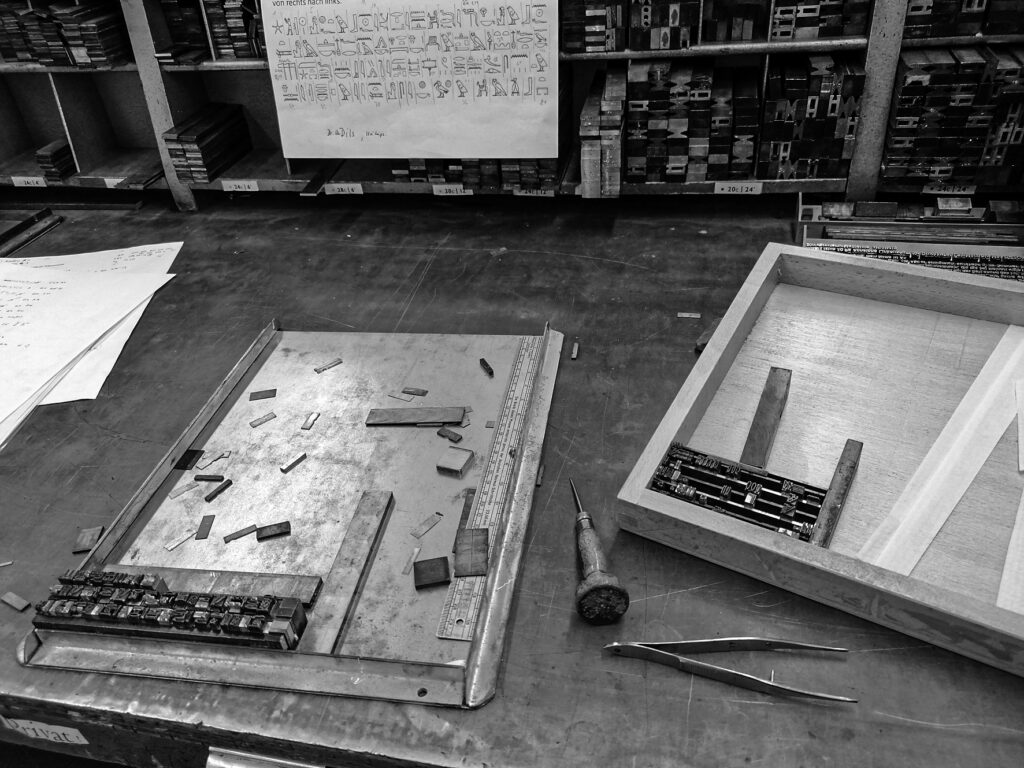

Können wir im Handsatz aus beweglichen Lettern einen QR-Code erstellen und auf Visitenkarten drucken? Dieter Seppelt, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Museums für Druckkunst Leipzig, nahm diese dahingesagte Idee ernst und legte gleich los. Obwohl von quick response (QR), also einer schnellen Antwort hier nicht die Rede sein kann. Die analoge Erstellung im Handsatz braucht schon etwas Zeit. Und „nur“ einen Code drucken, war uns zu wenig.

Das Ergebnis sind ca. 300 Visitenkarten auf deren Vorderseite der QR-Code zu unserer Internetseite gedruckt ist und auf der Rückseite ein Rundsatz mit Absender und dem Wappen der Buchdrucker. Natürlich haben unsere Visitenkarten gleich noch einen praktischen Nutzen, denn als Bierdeckel liegen sie in unseren geselligen Runden nun immer auf den Tischen und regen zum Fachsimpeln an.

Dank der folgenden Dokumentation von Herrn Seppelt, können wir jeden Schritt seines Vorgehens nachvollziehen und vielleicht bei Bedarf auch eine Nachauflage produzieren.

„Der QR-Code bzw. dessen Vorlage wurde natürlich mit digitaler Technik erzeugt. Für den Satz verwendete ich Linienelemente in 6 Punkt. Die waren in ausreichender Menge im Museum vorrätig. Der fertige Satz passte letztendlich in der Dimension auch auf einen klassischen runden Bierdeckel im Format 10,7 cm.

Auf der Rückseite sollte das Wappen und der Gruß („Gott grüß’ die Kunst“) der Buchdrucker sowie unser Absender aufgedruckt werden. Die Erstellung eines Manuskriptes ist hier sehr wichtig, da aufgrund der Form des Bierdeckels, Rundsatz nötig war. Also musste ich überlegen, welche Schriftgröße zum Deckelradius passt. Der Durchmesser des Bierdeckels ist 10,7 cm. Der Entwurf für den Rundsatz ergibt einen Durchmesser von 7 cm. Ich wählte also die 24 Punkt Times aus. Nun benötigte ich noch einen festen Ring, um den ich die Lettern legte. Aus Stabilitätsgründen sollte er möglichst aus Metall sein. Und wenn er nicht mitdrucken sollte, musste er natürlich auf Ausschluss-Höhe gebracht werden. Zwischen den Lettern ergaben sich Leerräume, die mit Blindmaterial aufgefüllt wurden.

Der Satz

Ich habe, wie bei jedem Satz, mit Über- und Unterschlag (in diesem Fall 24 Cicero Satzbreite) begonnen, da hinein habe ich die Ringe platziert, das Ganze vorerst mit Magneten stabilisiert und dann schon einmal die ersten Buchstaben eingefügt. Dann habe ich den restlichen Text zwischen die beiden Ringe gesetzt.

Beide Zeilen „GOTT GRÜSS DIE KUNST“ und „Polygrafen Kollektiv Leipzig“ sind jeweils mit einem Stern getrennt. Damit ist der eigentliche Rundsatz schon beendet. Ach so, die Ringe sind übrigens aus Plaste (HT-Rohr, Baumarkt).

Im Museumsmagazin lagen noch wunderschöne Messing-Klischees des Buchdruckerwappens. Davon durfte ich eines verwenden, welches auch noch wie angegossen in die Mitte des Rundsatzes passte. Das ersparte mir eine Menge zusätzlicher Arbeit. Nicht nur die Beschaffung eines neuen Klischees, sondern auch die geplante Umsetzung (siehe Manuskript). Das ursprüngliche Klischee sollte in die Mitte platziert und mit einem Kreis umschlossen werden. Ich hätte die Mitte des Kreises mit hohen Unterlagstegen ausfüllen müssen. Aber so kleine hohe Stege gibt es nicht vom Material her, um alle Lücken auszufüllen. Da das zur Verfügung gestellte Klischee auch kleiner als geplant ist, fand statt des Kreises nun der Absender des Museums seinen Platz.

Die Zwischenräume außerhalb des Kreises habe ich noch aufgefüllt, sodass der Kreis fest in der Mitte verankert war und ausgebunden werden konnte

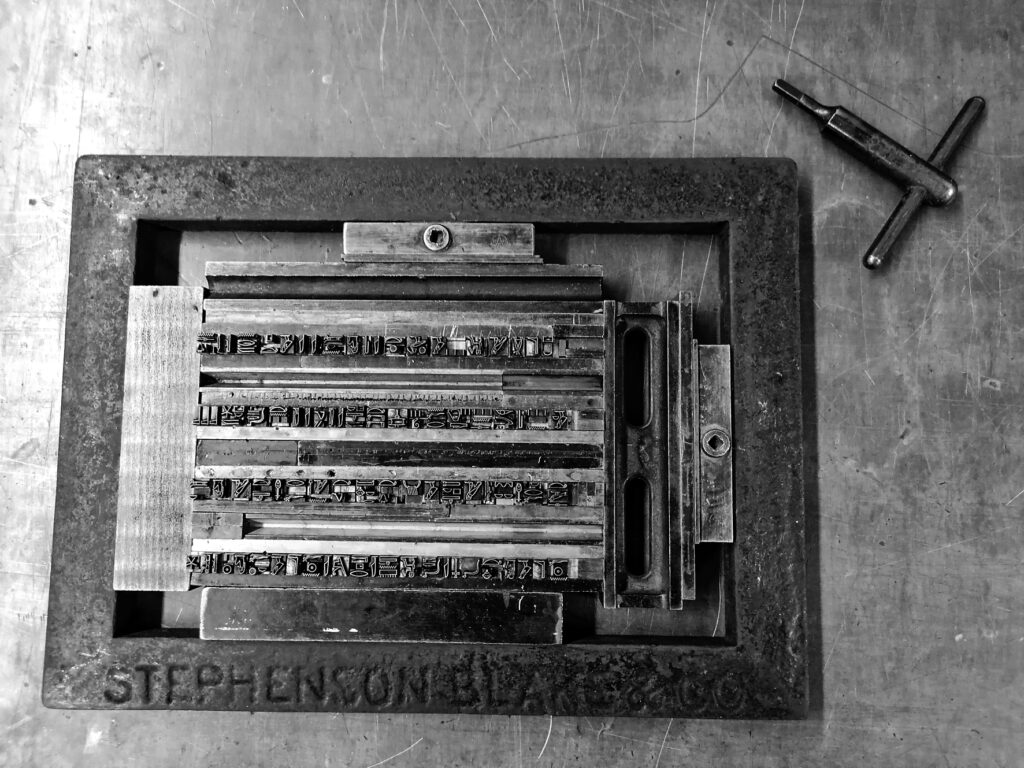

Der Druck

Die Bierdeckel wurden auf dem Bosten-Tiegel in der Setzerei gedruckt. Dafür musste ich eine Anlage für die Deckel ausmessen. Das ging am einfachsten, indem ich einen Abdruck mit wenig Farbe auf den Aufzug machte. Für die Anlage nahm ich Ausschluss, und zwar drei Zwei-Cicero-Stücke in 4 Punkt Stärke, und habe darauf ein Stück Karton geklebt. Nach einem nochmaligen Probeabdruck, diesmal auf einen Bierdeckel, und der Standkontrolle/-korrektur, musste jetzt nur noch Farbe auf dem Tiegel aufgetragen werden und dann konnte es losgehen.“

Text und Fotos: Dieter Seppelt, Ilka Zoche

Unter diesem Titel luden das Polygrafen Kollektiv Leipzig und der Gestalter, Buchdrucker und Verleger Klaus Raasch aus Hamburg am 4. August 2022 zu einem ganz besonderen Filmabend ein. Für zwei Stunden begaben sich 30 Gäste auf eine Reise an längst verlassene Orte der Schwarzen Kunst und in die Welt der Zeichen. Wie das unter Asche verborgene Pompeji lebten die Imprimerie Nationale, die französische Staatsdruckerei in Paris und die bedeutendste Fremdsprachendruckerei Europas – J.J.Augustin in Glückstadt – noch einmal auf und wurden zum Leuchten gebracht. Das LURU-Kino in der Baumwollspinnerei bot dafür die perfekte Kulisse.

Alle drei gezeigten Filme wurden von diethede, einem Kollektiv von Dokumentarfilmern, produziert, das 1980 in Hamburg-Altona gegründet wurde. Nach dem Modell „Produktion und Vertrieb in eigener Hand“ entstanden so, unabhängig von öffentlich-rechtlichen Sendern oder anderen Auftraggebern, in 37 Jahren bereits 60 Filme. Seit 2017 wird diethede als Verein geführt.

SCHRIFT IST EIN ABENTEUER

D 2007, 38 Minuten

Buch/Regie: Maria Hemmleb, Artur Dieckhoff

Kamera: Christian Bau, Bettina Clasen

Montage: Maria Hemmleb

Nachdem die Räumlichkeiten der französischen Staatsdruckerei in Paris unter weltweitem Protest verkauft wurde und der Umzug in ein temporäres Provisorium bevorstand, wurde 2005/2006 der Dokumentarfilm gedreht. Es wird ein letzter Blick in die historische Betriebsamkeit gewährt, die von den Schriftkünstlern, Setzern und Druckern ausgeht. „Der eigentliche immaterielle Schatz befindet sich in den Köpfen und den Händen der Kollegen – das Wissen um das Abenteuer Schrift“, so wird es treffend zu Beginn des Films ausgesprochen.

Die Begeisterung für Schriftzeichen geht schnell auf den Zuschauer über während die Protagonisten leidenschaftlich von ihrer Arbeit erzählen. So schauen wir der letzten Stempelschneiderin Nelly Gable beim Rekonstruieren der historischen Schrift Garamond zu. Sie liebt das Schneiden von kursiven runden Buchstaben, weil hier die Zeichen in Bewegung geraten. Ein Stempel ist für sie wie eine Skulptur. Dabei muss sie akkurat und genau einen speziellen Stahl bearbeiten, denn sie hat immer nur einen Versuch.

Das Abenteuer Mensch findet sich in der Schrift wieder, so resümiert der Druckermeister Frédéric Tachot, der mit der Zigarette im Mundwinkel noch schnell einen Druckabzug macht. Er vergleicht die Letter mit einem Lebewesen: „Oben ist der Kopf, unten der Fuß, auf jeder Seite das Fleisch, das den Abstand zwischen den Buchstaben ergibt. Er kann mehr oder weniger sympathisch sein. Die druckende Partie nennt man das Auge, die Größe den Körper …“ Er verweist auch auf die oftmals interessanteren Rückseiten von Holzlettern. Spuren von aufgeklebtem Zeitungspapier oder ein weiteres handgeschnittenes Zeichen erzählen dort eine ganz eigene Geschichte.

Der einmalige Schatz an Druckschriften aus den letzten 300 Jahren wird gezeigt. Darunter befinden sich komplette Zeichensätze von Aramäisch bis zu Hieroglyphen, der weltweit größte orientalische Schriftbestand, die original Gießmatrizen der Garamond aus der Barockzeit, der kleinste Stempel mit 6 Gramm und der größte mit einem Gewicht von 6 Kilogramm. Alle Schriften der Imprimerie Nationale finden sich in dem Buch Das Kabinett der Schriftstempel wieder.

Der Film entstand mit Unterstützung der Heidelberger Druckmaschinen AG und aus der Zusammenarbeit der Assoziation Europäischer Druckmuseen. Er wurde das erste Mal 2008 unter dem Titel Zeichen der Welt oder Wie das Fremde ins Buch kam bei einer Ausstellung im Museum der Arbeit in Hamburg gezeigt. Überraschenderweise kamen zu dieser Filmpremiere 300 Gäste. So erzählte es Klaus Raasch im Anschluss an unsere Filmvorführung. Vor dem elektronischen Satz wurden die erforderlichen Lettern mechanisch hergestellt. Zentrale Staatsdruckereien besaßen einen großen Vorrat an fremdsprachlichem Satz. So auch die größte private Fremdsprachendruckerei J.J.Augustin in Glückstadt. Anlässlich ihres 375. Jubiläums zeigte die oben erwähnte Ausstellung in Fotos, Satzmaterial und Büchern die Arbeit des Betriebs, der seit Mitte der 1920er Jahre vielfältige Publikationen im Bereich der Altertumskunde, der Sprachwissenschaft und der Landeskunde hervorbrachte. Film und Fotos von Bettina Clasen erläutern den Schriftschnitt in der Imprimerie Nationale in Paris. Das Satzmaterial und die Arbeitsdokumente belegen die Tätigkeit der Fremdsprachensetzer in der Reichs- bzw. Bundesdruckerei Berlin.

Dieser Film hatte die Türen in Glückstadt geöffnet und damit auch das nächste Projekt angestoßen. Walter Prueß, der letzte Geschäftsführer und Verwalter der Druckerei J.J.Augustin, war nach dem Erfolg des ersten Films auch davon überzeugt, dass hier keine Laien, sondern ehrliche Interessenten um Einlass bitten.

ZWIEBELFISCHE

Jimmy Ernst, Glückstadt – New York

D 2010, 58 Minuten

Buch/Regie: Christian Bau, Artur Dieckhoff

Kamera: Barbara Metzlaff, Jörn Staeger

Montage: Maria Hemmleb

Musik: Ulrike Haage

Der Regisseur Christian Bau hat mehr oder weniger zufällig im Vorfeld zu den Filmarbeiten die Autobiografie von Jimmy Ernst gelesen und war dann selbst an dem im Buch benannten Ort. Zudem war sein Vater Arzt und Kunstsammler und somit im Besitz des surrealistischen Schlüsselbildes von Max Ernst Rendezvous der Freunde. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich das ganze Projekt. Während der Dreharbeiten ergaben sich die drei Erzählstränge: das Schicksal von Jimmy Ernst und das der Druckerei J.J.Augustin sowie die Entwicklung der Schrift.

Glückstadt am Fleth wurde von den Dänen als Konkurrenz zu Hamburg gegründet. Allerdings wurde die Rechnung ohne die Elbe gemacht, der Hafen versandete ständig und die großen Frachtsegler fuhren weiter in die Hansestadt. In dieser malerischen Kulisse entstand 1632, nur 15 Jahre nach der Stadtgründung die erste königliche Buchdruckerei. 1775 begann mit dem Kauf durch Jakob Johann Augustin die Ära der Druckerei J.J. Augustin. In der Blütezeit Anfang des 20. Jahrhunderts waren hier zeitweise bis zu 120 Mitarbeiter beschäftigt, die in 108 Fremdsprachen für Kunden in der ganzen Welt druckten.

Dem fünfzehnjährigen Jimmy Ernst, Sohn des Malers Max Ernst und der jüdischen Kunsthistorikerin Lou Straus wird hier von der Familie Augustin 1935 Unterschlupf gewährt. Unter dem Schutz des Hauses wurde er zum Schriftsetzer ausgebildet und konnte 1938 noch rechtzeitig in die USA auswandern, wo er bis zu seinem Tod als Künstler lebte.

Die Maschinen in der einst bedeutendsten Fremdsprachendruckerei stehen seit den 1970er Jahren still. Die innovativen Monotype-Maschinen sind verrostet. Jegliche Bemühungen den Ort würdig zu aktivieren scheitern bis heute.

Die Produktion des Films war aufgrund spezieller Kamerafahrten und -technik sehr aufwändig. Die Musik wurde eigens von der Pianistin Ulrike Haage komponiert. Film und Musik wurden 2010 mit dem Norddeutschen Filmpreis ausgezeichnet. Die Fotos von Candida Höfer, die für ihre Innenaufnahmen bekannt ist, kamen als I-Tüpfelchen dazu. Diese sind im Abspann und im parallel von der Edition Raasch herausgebrachten Buch zu sehen. Ihr gefiel das Projekt und schnell war sie vom verwilderten Areal der verlassenen Druckerei überzeugt. Für die Aufnahmen musste alles weggeräumt werden, was nichts mit der Druckerei zu tun hatte, jedoch ohne dabei die Patina zu beschädigen. Die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH und die Filmwerkstatt Kiel der FFHSH haben die Umsetzung unterstützt.

Der Film wurde erst im Museum für Arbeit in Hamburg vorgestellt, ging dann inklusiv einer Ausstellung ins Gutenberg Museum nach Mainz. Danach wanderte die Ausstellung ans Max Ernst Museum in Brühl und weiter ans Landesmuseum Schloss Gottorf. Dort und auf verschiedenen Festivals wurde der Film gezeigt.

Die breite Reaktion und der Erfolg des Films gaben dem Interesse des Wiederauflebenlassens des Ortes neuen Schwung. Langfristig strebten die Macher die Einrichtung eines aktiven Museums an und gründeten den Verein Zeichen der Welt. Damit sollte nicht nur das historische Gebäude, die Drucktechnik sowie die vorhandenen Schriften der Druckerei erhalten, sondern auch ein guter Ausgangsort für Künstler, Handwerker und Literaten geschaffen werden. Leider spielte das kleinstädtische Glückstadt, was einst für die ganze Welt gedruckt hat, nicht mit. Der einstige Spirit Augustins erlosch nach und nach, trotz Förderung durch das Land Schleswig-Holstein und möglichen Mitteln vom Bund. Selbst das gegenüberliegende Detlefsen-Museum kannte den Schatz nicht. Der vordere Bereich des Gebäudes steht mittlerweile unter Denkmalschutz, das Setzereigebäude allerdings nicht. Gut, dass zumindest das Inventar in Sicherheit gebracht werden konnte. Schleswig-Holstein hat die Bibliothek in Obhut genommen, die Matrizensammlung wurde mit Hilfe der Rudolf Augstein Stiftung erfasst und gesichert. Allein vom kleinen a existieren 400 Varianten. In den verschlungenen Kellergewölben lag vor einigen Jahren noch alles voller Blei. Was aus dem historischen Ort wird, liegt am Ende in der Hand der Nachkommen.

CHINESISCHE RADIKALE

Der Matrizenfund in Glückstadt

D 2018, 25 Minuten

Regie: Maria Hemmleb, Artur Dieckhoff

Idee/Buch: Christian Bau, Artur Dieckhoff

Kamera: Jonny Müller-Goldenstedt

Montage: Maria Hemmleb

Ton: Maik Farkas

Sounds: Franz Danksagmüller

Der dritte Film erzählt vom Chinesischen Zirkel, einer Erfindung von Heinrich Wilhelm Augustin. Bereits 1912 erhält die Druckerei eine Anfrage für den Werksatz zum Thema Ackerbau und Seidengewinnung in China. Dafür besorgt sich Augustin 7.200 chinesische Schriftzeichen. Der Schriftsatz erweist sich jedoch als zu klein als 1926 das Jahrbuch des Clubs chinesischer Studenten in Berlin gesetzt werden soll und wird um weitere 12.000 Zeichen erweitert. Diese Menge an Zeichen musste nicht nur sinnvoll untergebracht werden, sondern auch vom Setzer gut und praktisch händelbar bleiben. Also wurden die Setzkästen in sieben Segmenten eines Achtecks neben- und übereinander gestapelt. Der Aufbau glich der einer Arena, in der sich der Setzer frei drehen und bewegen konnte, ohne endlos an langen Regalen entlanglaufen zu müssen. Die Zeichen selbst wurden mit Nummern versehen und in 227 sogenannte Radikale sortiert. Dies ist eine Klassifizierung der Zeichen nach Anzahl und Form der Striche. Anhand der Nummer konnte der Setzer ohne Sprachkenntnisse das richtige Zeichen aus dem Setzkasten fischen.

Der größte Chinesische Zirkel war im Keller der Druckerei eingebaut und füllte diesen komplett aus. Sein Zustand war desolat. Er wurde erfolgreich demontiert, restauratorisch aufgearbeitet und steht jetzt im Gutenbergmuseum in Mainz.

Im Film besucht der Schriftexperte Jürgen Bönig mit der chinesischen Kalligrafin Ping Qiu Glückstadt. Gemeinsam bergen sie den Fund von tausenden chinesischen Lettern und entsprechenden Matrizen. Zusammen mit dem Graveurmeister Daniel Janssen und dem Monotype-Spezialisten Erich Hirsch entsteht während des Films die chinesische Letter und Matrize für das Wort Zeichen, ganz wie in den Zeiten von Augustin.

Text: Ilka Zoche, Klaus Raasch / Fotos: Ilka Zoche, Matthias Knoch / Galeriebilder Screenshots aus den Filmen mit freundlicher Erlaubnis von diethede

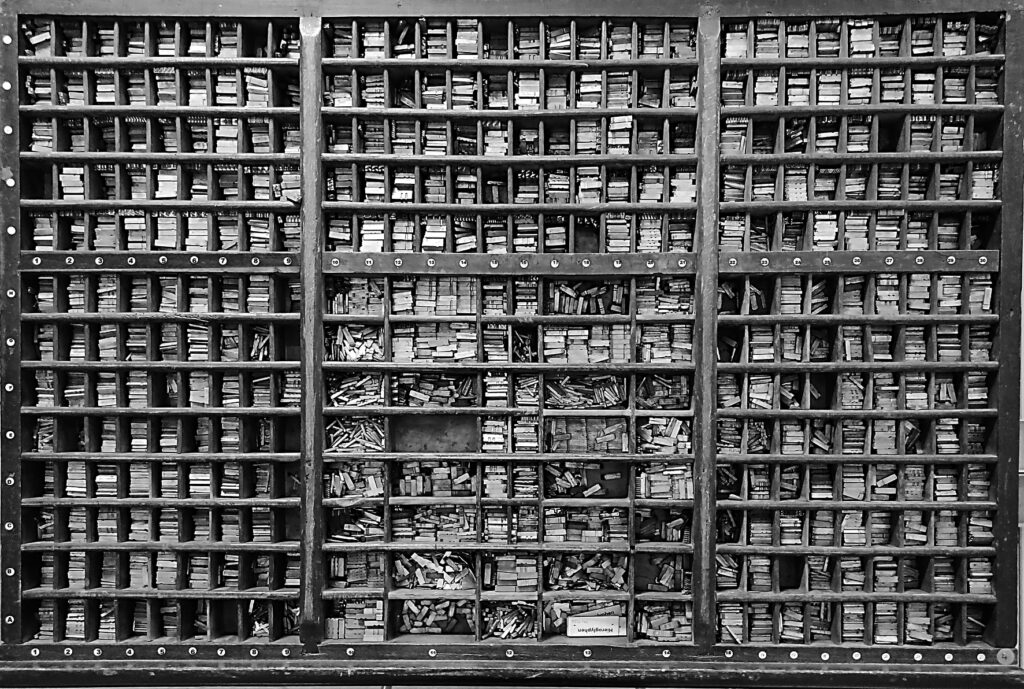

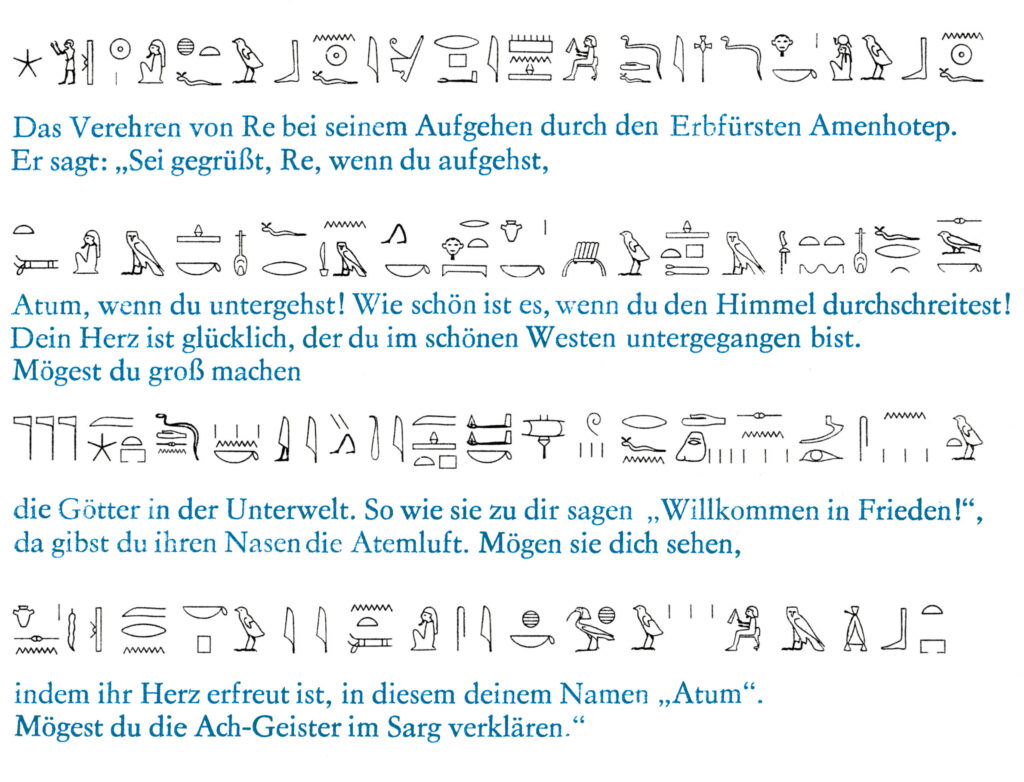

Das Angebot von Frau Dr. Richter, Leiterin des Museums für Druckkunst in Leipzig, für die Kabinettausstellung „Neue Wege zu alter Weisheit. Hieroglyphen im Buchdruck“ einen Hieroglyphen-Satz zu setzen, betrachtete ich als verspätete aber dennoch einmalige Chance und besondere Aufgabe nach einem bereits erfolgreichen Berufsleben. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Ägyptischen Museum der Universität Leipzig. Für die anspruchsvolle Satzarbeit sollte ich Unterstützung von Dr. Peter Dils, Ägyptologe, und seinem Team bekommen. Dafür war ich sehr dankbar, denn ich brauchte für die Satzarbeit ein aussagefähiges Manuskript und hatte obendrein keinerlei Vorstellung, welche Typen ich dafür aus welchem Schriftkasten benötigte. Zum einen ging es hier nicht um einen normalen Text und zum anderen waren die Schriftkästen, in denen die Hieroglyphen abgelegt waren, nicht nach deutscher Setzkasten-Norm bestückt.

Der große Hieroglyphen-Setzkasten

Im Vorfeld listeten die Experten akribisch auf, welches Schriftsymbol sich in welchem Kasten und in welchem Fach befand. Das Manuskript wurde von Dr. Dils mittels eines Hieroglyphen-Font am Computer erstellt. Die benötigten Schriftsymbole waren nach einem Koordinatensystem in den Setzkästen sortiert. Die Vorarbeit dauerte ungefähr eine Stunde. Danach konnte ich mit dem eigentlichen Satz beginnen.

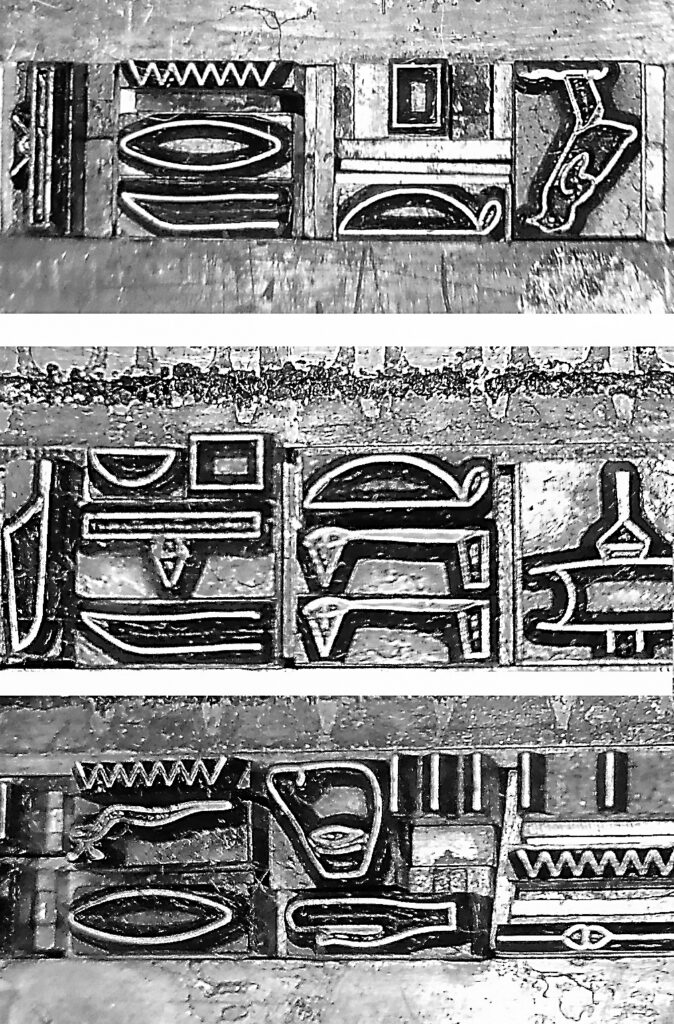

Es stellte sich heraus, dass ich, wegen der unterschiedlichen Schriftgrade der einzelnen Typen ohne Winkelhaken arbeiten musste. Zwei, drei oder sogar vier Symbole übereinander zu einem Begriff zu kombinieren, war hierbei die eigentliche Herausforderung. Dazu musste ich unterschiedliche Schrifthöhen innerhalb einer Zeile ausgleichen. Ich entschloss mich, die selbe Setztechnik wie für ein Plakat anzuwenden. Dabei werden die Typen auf dem Setzschiff zusammengestellt und anschließend mit Blindmaterial aufgefüllt.

Vorab schätzte ich die Satzbreite auf 28 Cicero, musste aber dann in der Praxis auf 32 Cicero erweitern, da ich die einzelnen Typen mit 2 bis 4 Punkt gesperrt hatte.

Es war notwendig, einige Lettern zu bearbeiten (sägen, ausklinken). Außerdem habe ich die erste Zeile mit einem zusätzlichen Papierstreifen an der Durchschuss-Reglette stabilisiert, da Schriftgrad und Blindmaterial nicht hundertprozentig übereinstimmten.

Nach zwei Stunden hatte ich die erste Zeile fertig und die Typen der zweiten Zeile ohne Blindmaterial zusammengestellt.

Die ersten Zeilen

Es bleibt noch zu erwähnen, dass ich die einzelnen Typen innerhalb einer Zeile nicht nur in der Höhe ausgleichen musste, sondern auch in der Breite, da die einzelnen Typen unterschiedlich breit waren. Damit bildeten die zusammengesetzten Lettern eine geschlossene Einheit – praktisch ein kleiner Satz im Satz.

Die Detailansicht der zusammengesetzten Symbole

Ich hätte bei einigen Typen zum Ausgleichen 4-Punkt-Gevierte haben müssen, um sie exakt auf Mitte zu stellen (das Minimum sind 6 Punkt-Gevierte). Dieses kleine Problem habe ich mit angefeuchteten Papierkügelchen gelöst, die ich mithilfe der Ahle in die entsprechenden Zwischenräume gesteckt habe.

Das Ausschließen bzw. Fertigstellen der zweiten Zeile dauerte 45 Minuten. Danach begann ich mit der dritten Zeile. Langsam bekam ich Routine, da sich die Probleme wiederholten und ich nun wusste, worauf zu achten war.

Nach Fertigstellung der dritten Zeile band ich den Satz aus. In Vorbereitung stellte ich die Typen für die letzte, also vierte Zeile schon einmal in einem Holzwinkelhaken zusammen, um am folgenden Tag den Satz fertigzustellen.

Vorab gab es aber erstmal eine Besprechung mit Herrn Dr. Dils und Frau Hertel (wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums und Kuratorin der Ausstellung). Hierbei ging es um eine erste Einsichtnahme und gegebenenfalls Korrektur der gesetzten Zeilen.

Fachhieroglyphisch: „Der Standardschriftkegel der Hieroglyphen war 18 Punkt, Symbole, die mit anderen Symbolen kombiniert werden mussten, hatten allerdings 4, 6, 8 oder 12 Punkt-Kegel. Übereinander gestellt ergab sich bei einigen Symbolen dann eine Schriftgröße von bis zu 2 Cicero, also 24 Punkt. Dadurch entstanden letztendlich vier Zeilen mit unterschiedlicher Zeilenhöhe, nämlich von 18 bis 24 Punkt: Erste Zeile = 20 Punkt, zweite Zeile = 18 Punkt, dritte Zeile = 24 Punkt und vierte Zeile wieder 18 Punkt.“

Nach der Autorenkorrektur hatten dann alle vier Zeilen die gleiche Höhe von 18 Punkt, da ich auf Anraten von Dr. Dils große Symbole durch diejenigen eines kleineren Schriftgrades ersetzt habe. Dadurch ergab sich auch ein gefälligeres Gesamtbild des Satzes.

Generell: Der britische Ägyptologe Sir Alan Gardiner hat den Font so entwickelt, dass alle Hieroglyphen innerhalb einer Zeilenhöhe von 18 Punkt bleiben. An den Stellen, wo das nicht gelingt, muss der Herausgeber vom hieroglyphischen Steinoriginal abweichen.

Nach einer zweiten und letzten Korrektur wurde auf der Linotype (Zeilensetzmaschine) die deutsche Übersetzung des Textes in 12 Punkt Times gesetzt. Nun mussten diese Zeilen noch dem Hieroglyphensatz angepasst werden, um den Text in einer extra Form bzw. in einer zweiten Farbe in den Hieroglyphentext einzudrucken. Dazu hatten sich Frau Hertel und ich entschieden, um dem Drucker die Arbeit zu vereinfachen. Ansonsten hätten die Maschinensatz-Zeilen dem Hieroglyphensatz in der Schrifthöhe angepasst werden müssen, denn die Hieroglyphen-Lettern sind um etwa ein Punkt höher als die deutsche Schrifthöhe.

Der fertige Satz im Schließrahmen

Den fertigen Hieroglyphen-Satz schloss ich in einen kleinen Schließrahmen, um ihn auf lockeres Blindmaterial zu prüfen. Das Ergebnis ist hier und in der Ausstellung im Museum für Druckkunst noch bis zum 11.9.2022 zu sehen.

Text und Fotos: Dieter Seppelt

Hektisch fahre ich den PC runter, speichere schnell noch zwei Dokumente – eine Exceltabelle mit 800 Zeilen und ein Bericht mit Kopf- und Fußzeile. Ich radle los, 20 Minuten in die Nonnenstraße zum Handsatzkurs. Ich bin eine Textarbeiterin und ahne nicht, dass mich dort eine verwunschene Welt vergangener Zeiten erwartet. Unüberschaubar viele schwere Setzkästen mit Lettern, ein original Setzerarbeitsplatz mit schwenkbarem Schemel, auf den ich mich nicht setze, weil ich viel zu aufgeregt bin, empfangen mich. Meister Seppelt führt uns in diese Welt der Setzerei ein, die von Fachbegriffen nur so wimmelt. Ausschluss, Cicero, Fisch, Geviert, Spatien, Zwiebelfisch begleiten mich in den acht kommenden Unterweisungen. Ich bekomme einen Winkelhaken, den meine schwitzigen Finger umklammern, immer darauf bedacht, dass mir das Ding niemals runterfällt und die mühsam zusammengesuchten Zeichen auf dem Fußboden verteilt werden.

Nach drei Stunden halte ich mein erstes Werk in den Händen: zehn Zeilen Text im Blocksatz frisch gedruckt auf einer Karte. Ein dadaistisch anmutender Text, der von „Leichen“, „Spießen“, „Hochzeiten“ und Rechtschreibfehlern nur so wimmelt. Es ist anstrengend, konzentriert zu bleiben, weil alles neu ist und ich ungeübt bin. In welchem Fach befindet sich „Q“ im Setzkasten? Auf der Tastatur finde ich die Buchstaben blind. Was tue ich, wenn die Zeile des Winkelhakens zwar gefüllt ist, aber immer noch wackelt? Herr Seppelt rät: „Ausschließen“. In meinem Arbeitsalltag löst das für mich die Textverarbeitung hinter den Kulissen. Die wahre Herausforderung steht uns jedoch noch bevor – eine Meldzettel im Tabellensatz. Meister Seppelt lächelt wissend. Zuerst rechnen wir, aber nicht die Zelleninhalte sondern die Maße der Tabelle im „Satzschiff“, abzüglich der halbfetten Linien und zentrierten Spaltenüberschriften in 8-Punkt-Schrift. Hätte ich mal gründlich gerechnet, dann wäre ich in der Lage gewesen, die Leerstellen gezielt mit „Gevierten“, „Regletten“ und „Konkordanzen“ zu füllen. So probierte ich nach Augenmaß und Fingerspitzengefühl. Es entstand ein Unikat, das auch im Druck funktionierte, jedoch niemals rekonstruierbar sein würde.

Den Kurs verlasse ich nach acht Treffen in der Werkstatt stolz mit einer echten Urkunde, fünf gedruckten Postkarten und wahren Einsichten:

Erstens: Die Setzer sind äußerst akkurat arbeitende Handwerker. Wer versucht zu schummeln, fliegt sofort auf.

Zweitens: Ohne Wörterbuch der Setzersprache ist man aufgeschmissen.

Drittens: Die größte Mühe bereiten die Bereiche, die nicht zu sehen sind.

Zurück am PC freue mich darüber, wie jeder Zeilenumbruch automatisch gelingt. Eine neue Zeile in eine Tabelle einzufügen – ein Kinderspiel. Dank des Handsatzkurses bekomme ich eine Ahnung, welche handwerklichen Vorgänge die Software ersetzt, jedoch nur teilweise. Es riecht nicht nach Arbeit, es fehlt die Atmosphäre im „Offizin“, die Schwere der Setzkästen, die Haptik der Lettern und die Druckerschwärze an den Fingern. Herzlichen Dank, Herr Seppelt, für die Einblicke in Ihre ausgefeilte Handwerkskunst.

Text: Ulrike Richter

Kursprogramm im Überblick

Übung 1 – Glatter Satz (10 Punkt Schrift auf 20 Cicero, mindestens 20 Zeilen nach Manuskript, ca. 1.066 Anschläge)

Lernziel: Winkelhaken stellen, Haltung des Winkelhakens, Ausschluss (Spatien, Quadrate, Regletten, Gevierte usw.) kennenlernen, Lettern in Winkelhaken stellen, Wortzwischenräume bei Blocksatz verringern bzw. erweitern, Zeilen aus dem Winkelhaken ausheben, Satz ausbinden, abziehen, ablegen

Übung 2 – Satz einer Akzidenz (in unserem Falle eine Grußkarte) zur Selbstnutzung

Lernziel: Manuskripterstellung, Scribble/Entwurf, was ist ein Satzspiegel, Farbigkeit, Schriftwahl

Übung 3 – Satz einer Tabelle nach Manuskript

Lernziel: Genaues Setzen nach vorliegendem Manuskript, Kennenlernen von Linientypen/Linienstärken, Satztechnik für Tabellenkopf, Linienanschlüsse, Satz der Querlinien als zweit Form

Meister Seppelt stellt sich vor

Wie bin ich in das Museum für Druckkunst gekommen? Das beinhaltet auch die Frage: Wie bin ich nach Leipzig gekommen? Der Grund war, wie so häufig, die Liebe. Aber nicht die Liebe zum anderen Geschlecht, sondern die Liebe zu dieser Stadt. Ich wollte hier in Leipzig meinen Lebensabend verbringen aber gleichzeitig auch ehrenamtlich tätig sein. Und was liegt da näher, wenn man schon Schriftsetzer gelernt hat und im grafischen Gewerbe tätig war, seine Dienste dem Museum für Druckkunst anzubieten? Und nun bin ich hier schon seit einigen Jahren!

Dieter Seppelt ist Jahrgang 1946 und gelernter Schriftsetzer. Ab 1967 war er als Akzidenzsetzer in einer Spezialdruckerei für Bahn- und Postformulare tätig. Von 1971 bis 1984 arbeitete er als Korrektor in der Qualitätskontrolle. Als Designer in der Grafikabteilung gestaltete er ab 1987 Geschäftsdrucksachen und Corporate Identities und konzipiert komplizierte Durchschreibe-Formulare am Macintosh-Computer. Von 1995 bis 1999 leitete er die Druckvorstufe. Aufgrund von innerbertieblichen Umstrukturierungen wird er ab 2001 zum Produktioner in der Herstellungsabteilung des hauseigenen Verlages. Seit Sommer 2009 ist Herr Seppelt im wohlverdienten Ruhestand. Naja, nicht ganz. Denn schon seit 2010 arbeitet er als Redakteur und Hersteller für ein städtisches Senioren-Journal und veröffentlicht eigene Bücher.

Fotos: Ilka Zoche, Ulrike Richter, Alexander Warkus

Im Mai 2021 hat uns der Maler, Grafiker, Drucker und Musiker André Uhlig in seine Werkstatt in die Neue Straße 18 in Radebeul zu einem Tiefdruckworkshop eingeladen. Sechs Polygrafen sind der Einladung gefolgt und hatten die Möglichkeit, ihre künstlerische Ader zu entdecken. Wobei, ganz ohne handwerkliches Geschick und Kenntnisse der entsprechenden Technik ging es dann doch nicht. Bevor es also so richtig losgehen konnte, hat uns André die verschiedenen Tiefdrucktechniken erklärt. In dem gemütlichen Atelier, das er sich mit der Theatermalerin Birgit Köhler seit 2010 teilt, verbrachten wir einen sehr produktiven und inspirierenden Tag. Wir haben uns an der Kaltnadelradierung in Verbindung mit Aquatinta versucht, jeder anhand einer selbstgewählten Vorlage.

Als erste Fingerübung haben wir unsere Motive mit einem spitzen Griffel, der Kaltnadel, seitenverkehrt in eine Acrylplatte geritzt. Der richtige Kratzton verriet, ob das Werkzeug auch richtig in der Hand lag. Die entstandenen Vertiefungen und der aufgeworfene Grat wurden dann über einen Tampon eingefärbt, die überflüssige Farbe mit dem Handballen, Gaze oder Papier (besonders geeignet sind Telefonbuchseiten) ausgewischt. Die Platte wurde mit der Druckseite nach oben in die Druckpresse gelegt und darüber exakt das vorher angefeuchtete Büttenpapier positioniert. Der Druckzylinder drückt über einen Druckfilz das Büttenpapier in die Vertiefungen der Platte und holt dabei die Farbe aus den Vertiefungen der Druckplatte. Wie sich herausstellte, waren unsere Striche stellenweise viel zu stark.

Gut, dass wir erst im zweiten Anlauf unsere Strichätzung auf die wertvollen kleinen Kupferplatten umgesetzt haben. Dafür wurde zunächst gleichmäßig Hartwachs auf die vorher entgrateten und polierten Kupferplatten aufgetragen. Beim Ritzen mit der Nadel oder anderen geeigneten Werkzeugen wird die Wachsschicht beschädigt. An diesen Stellen kann die Säure die Platte angreifen/ätzen und beim Druck die Farbe aufnehmen. Umgesetzt werden können so Strichlinien, Schraffuren und Ähnliches – jedoch keine Flächen. Das führten wir dann mit der Aquatinta-Technik durch. Die lange Zeit für die Ätzung nutzten wir für eine ausgedehnte Mittagspause. Danach wurden, wie oben bereits beschrieben, die Abdrucke gemacht. Das Ergebnis waren wunderschöne filigrane Motive auf extra zurechtgerissenen Büttenpapierformate.

Gestärkt ging es dann in die dritte Runde. Zuerst wurde ein pulverisiertes Kolophonium auf die fettfreie Platte gestäubt und über einer Heizplatte angeschmolzen. Entstanden ist eine gekörnte Oberfläche. Mit einem Pinsel haben wir Abdecklack aufgetragen und anschließend die Platte für jeweils zwei Minuten in ein Säurebad gelegt, danach unter fließendem Wasser abgespült und gut (mit einem Handfön) getrocknet. Das Prozedere wurde mehrmals wiederholt. Die zuerst abgedeckten Flächen blieben weiß bzw. bereits geätzte Grautöne wurden geschützt. Die Ätzlösung verursacht kleine Vertiefungen um das Aquatintakorn, in denen später die Druckfarbe hängen bleibt. Je länger geätzt wird, desto tiefer/breiter/dunkler werden die zu druckenden Flächen. Somit wird mit jedem Abdeck- und Ätzvorgang ein dunklerer Halbton hinzugefügt. Ein Negativbild auf diese Art und Weise zu erzeugen, war gar nicht so einfach und wir arbeiteten uns schrittweise von hell zu dunkel vor.

Nach der mehrstufigen Ätzung wurden das Aquatintakorn und alle Abdeckschichten komplett von der Platte entfernt. Danach wurde die Platte, wie bereits weiter oben bei der Kaltnadelradierung beschrieben, eingefärbt, ausgerieben und abgedruckt. Das Ergebnis waren schöne Graustufendrucke. Der Meister ließ es sich nicht nehmen, für jeden auch noch einen Druck aus zwei extra angemischten Farben zu erstellen. Von einer Aquatintaplatte können bis zu 100 Abzüge genommen werden, wenn man die Platte verstahlt dann auch bis zu 400. Da der Tag sich dann aber doch langsam dem Ende neigte, und wir alle ziemlich geschafft waren, blieb es bei zwei Abdrucken für jeden. Wir waren uns einig, dass dieser Tag wiederholt werden muss, auch um die Technik weiter zu verbessern. Eine Fortsetzung ist für 2022 geplant.

Nicht nur beim letzten farbigen Abdruck, sondern auch zwischendurch hat unser Lehrmeister immer mal wieder Hand angelegt. Die Bilder haben somit einen ganz besonderen Wert. Übrigens malt André mit Kaffee und Gewürzen und verleiht dadurch seinen Bildern besonderes warme Farbstimmungen. Für seine Druckgrafiken verwendet er auch Ostseesand. Wer seine Bilder sehen oder mehr über André Uhlig erfahren möchte, kann auf seiner Internetseite stöbern www.andreuhlig.de oder klopft an die Ateliertür zur offenen Tiefdruckwerkstatt am Donnerstag oder zum Malkurs am Montag.

Text: Ilka Zoche, André Uhlig / Fotos: Ilka Zoche

Wunderschöne Shirts sind bei unserem Siebdruck-Workshop im Oktober 2020 im Douze Printshop von Lars P. Krause entstanden, außerdem Stoffbeutel in vier verschiedenen Dekors und allen möglichen Farben. Kein Druckprodukt gleicht dem anderen, aber alle zeigen: Wir sind ein Kollektiv, ein wahrhaft buntes!

Im künstlerisch-kreativen Umfeld von Lars P. Krause, der sich als Drucker von Gig-Postern für Bands weit über Deutschland hinaus einen Namen gemacht hat und der u.a. Key-Visuals für Ausstellungen und Getränkemarken, Kinoplakate oder Wandbilder entwirft, fühlten wir uns von Anfang an gut aufgehoben. Den Kontakt zum Siebdrucker hat Sven-Uwe Strom hergestellt. Seine Druckerei WDS Pertermann arbeiten schon einige Zeit mit Lars P. Krause zusammen.

Nach einem ersten Blick auf Poster, Plakate, Druckausrüstung, Farbtöpfe und Siebe gingen wir unter seiner Anleitung frisch ans Werk. Ein erstes Sieb war schon vorbereitet, drei weitere mussten belichtet und ausgewaschen werden. Ein Kärcher leistet dabei hervorragende Dienste – wie wir jetzt wissen. Parallel dazu zeigte uns Lars, wie die Shirts zum Druck unter dem Sieb positioniert werden müssen und wie das Rakel über das Sieb gezogen werden muss, damit die Motive perfekt aufs Shirt gelangen. Farben wurden gemischt, Siebe immer wieder von überschüssiger Farbe befreit, Motive „gerettet“ und Sonderwünsche bestmöglich erfüllt. Jeder werkelte und probierte aus – hoch konzentriert und unter Anerkennung aller anderen, die sich über immer wieder neue gelungene Farbkombinationen freuten. Zum Glück hatte Ilka reichlich Shirts und Taschen beschafft, so dass sich auch spontane Wünsche erfüllen ließen.

Ein großes Paket echter Leipziger Lerchen wirkte der drohenden Unterzuckerung entgegen. Trotzdem waren alle nach fast sechs arbeitsreichen Stunden platt. Zum Glück wartete im Dresdner Szeneviertel noch ein Tisch auf uns, so dass wir unsere Siebdruck-Erlebnisse bei einem zünftigen Abendessen vertiefen konnten. Die Ergebnisse unserer Arbeit trockneten derweil im Douze Printshop. Eine Woche dauerte es noch, bis wir alle ein kaltfolienveredeltes Päckchen in der Hand hielten, in dem sich unsere Druckergebnisse befanden. Wir freuten uns über Shirts und Taschen, die uns unverwechselbar machen.

Und hier der Siebdruck kurz erklärt:

Statt einer Druckplatte wird eine Siebschablone für das Durchdruckverfahren erstellt. Die Grundlage dafür ist ein feinmaschiges Polyestergewebe, das in einen Rahmen aus Holz oder Aluminium gespannt und anschließend lichtempfindlich beschichtet wird (dünn und gleichmäßig). Die Feinheit des Siebgewebes (Faden pro Zentimeter) bestimmt die Rasterweite. Gedruckt werden können ausschließlich Volltonfarben. Die Farbkonsistenz und -zusammensetzung wird auf den jeweiligen Bedruckstoff angepasst. Das beschichtete Sieb und die Vorlage, ein seitenrichtiges Positiv, werden per Unterdruck aneinander gepresst und mit UV-Licht bestrahlt. Die Stellen, an denen das Licht nicht geblockt wird, härten aus. Die anderen bleiben löslich und können anschließend mit Wasser ausgewaschen werden. Das sind am Ende die druckenden Bereiche. Die Siebdruckschablone wird nun auf einem Drucktisch montiert, der Rahmen wird zum Schutz vor Farbe abgeklebt und der Bedruckstoff unter dem Sieb ausgerichtet. Dann wird auf der sogenannten Farbruhe die Farbe aufgebracht. Mit einer leichten Vorschubbewegung des gummierten Rakels wird das Sieb zunächst mit Farbe geflutet. Beim Rückziehen des Rakels im richtigen Winkel und mit ausreichend Druck wird die Farbe durch das Sieb auf den Bedruckstoff übertragen. Das Sieb wird angehoben und erneut geflutet. Der fertige Druck muss ausreichend getrocknet und das Sieb gründlich gereinigt werden, bevor die nächste Druckfarbe aufgebracht werden kann. Mit einem Hochdruckreiniger und speziellem Reinigungsmittel kann das Sieb wieder komplett entschichtet werden.

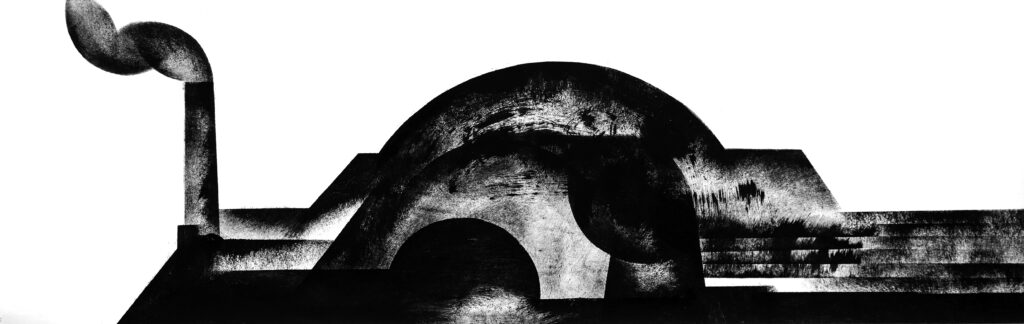

Bei der Überlegung, für das Polygrafen Kollektiv ein Logo bzw. ein Erscheinungsbild zu entwerfen, stieß ich auf ein Bild von Thomas Moecker. Eine schwarze Grafik mit grober Textur, zusammengesetzt aus Flächen und Formen mit industriellen Zügen. Perfekt, dachte ich und versuchte anhand dieser Vorlage selbst etwas zu entwerfen. Dafür traf ich mich mit Thomas in seinem Atelier, um etwas über die Maltechnik zu erfahren. Am Ende habe ich alles verworfen und kurzerhand das Original erworben. Großzügigerweise zusammen mit der Erlaubnis, das Bildmotiv nicht nur zu verwenden, sondern auch zu verfremden und in allen erdenkliche Arten zu nutzen. Das ist natürlich großartig, denn das Motiv bietet eine wunderbare Spielwiese für Assoziationen und Kombinationen. Ihr seht es ja selbst, sei es im Logo, in der Animation auf der Webseite oder als Druck auf Shirts und Taschen, als Vorlage für eine Tiefdruck-Collage, auf Buttons usw.

Interessanterweise beschreibt der Maler sein 88 x 28 cm großes Bild selbst, wie folgt: „Die Arbeit „Modern Institution“, Acrylfarbe auf Karton von 2015 ist im Zusammenhang einer Serie von Arbeiten in gleicher Maltechnik entstanden. Hintergrund dieser Serie ist die Beschäftigung mit der Architektur der Moderne und ihres umfangreichen Formenkanons. In dieser Serie habe ich verschiedene Stereotypen dieser Epoche in ihrer Form simuliert. Die Arbeit „Modern Institution“ steht in diesem Fall sinnbildlich für den Übergang von früher Industriearchitektur hin zu moderner Fabrikarchitektur und kann verschiedene Produktionen und auch wissenschaftliche Institutionen unter ihrem Dach beherbergen.“

Thomas Moecker geboren 1967 in Magdeburg, lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Leipzig. Sein Domizil hat er im Atelierhaus Frühauf e.V., welches Ende der 1990er Jahre von Absolventen der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) gegründet wurde und heute ca. 18 Künstlern, Gestaltern, Autoren und Illustratoren einen gemeinsamen Produktionsort bietet. Damals war das ungenutzte Gebäude einer ehemaligen Pelzfabrik in der Windmühlenstraße 31b in einem beklagenswerten Zustand. Es erwies sich aber bei näherer Betrachtung als geeignet und wurde nach notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu einem Atelierhaus ausgebaut und somit vor dem Verfall gerettet.

Der Künstler Thomas Moecker hat ebenfalls an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und seine künstlerische Ausbildung mit einem Meisterschülerstudium für Bildhauerei an der Hochschule für Bildende Künste Dresden abgeschlossen. Seine künstlerischen Ausdrucksmittel sind installative und bildhauerische Arbeiten, Malerei und Grafik.

Text/Fotos: Thomas Moecker, Ilka Zoche